轮回的概念如何影响佛教文化与信仰

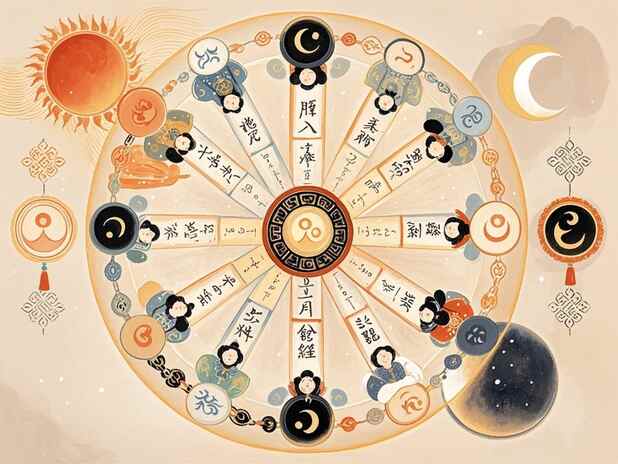

- 六道轮回

- 更新:2025-12-07

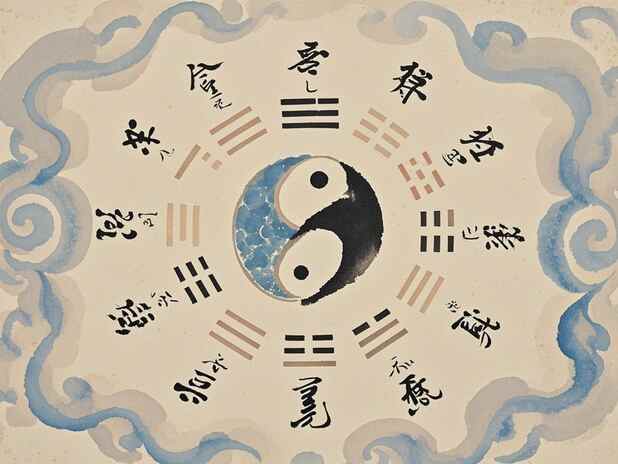

在佛教的浩瀚教义中,轮回(samsara)是一个核心概念,它不仅塑造了佛教徒的世界观,还深刻影响了他们的生活方式和信仰实践。轮回,即生命的循环往复,意味着众生在死亡后并非终结,而是根据其业力(karma)重新投生,直至达到涅槃(nirvana)的解脱。这一概念贯穿于佛教的教义、修行和日常生活中,成为佛教文化与信仰的基石。

轮回与业力:因果报应的循环

在佛教中,轮回与业力密不可分。业力是指个体行为所产生的道德后果,它决定了众生在轮回中的命运。佛教徒相信,每一个善行或恶行都会在未来的生命中产生相应的果报。这种因果报应的循环,促使佛教徒在日常生活中注重道德修养,积极行善,以避免恶果的降临。通过理解轮回与业力的关系,佛教徒不仅能够更好地面对生活中的挑战,还能在修行中积累善业,为未来的解脱奠定基础。

轮回与修行:解脱之道的指引

轮回的概念为佛教徒提供了修行的动力和目标。佛教徒相信,只有通过修行,才能打破轮回的束缚,达到涅槃的解脱。修行包括持戒、禅定和智慧三个方面,旨在净化心灵,消除贪嗔痴等烦恼。通过修行,佛教徒能够逐渐减少业力的束缚,最终脱离轮回的循环。轮回的存在,使得佛教徒在修行中始终保持警醒,不断努力,以期在未来的生命中实现解脱。

轮回与慈悲:普度众生的愿力

轮回的概念还激发了佛教徒的慈悲心。佛教徒相信,所有众生都在轮回中受苦,因此他们发愿要普度众生,帮助他人脱离苦海。这种慈悲心不仅体现在佛教徒的日常生活中,还体现在他们的修行和弘法活动中。通过理解轮回的普遍性,佛教徒能够更加深刻地体会到众生的痛苦,从而激发起强烈的慈悲心,积极行善,帮助他人。

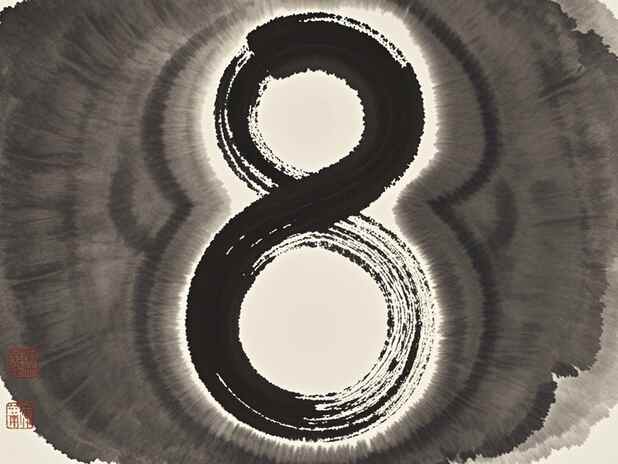

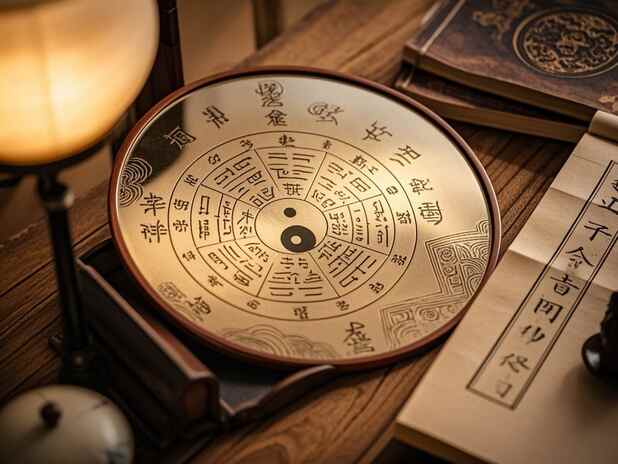

轮回与佛教艺术:生命循环的象征

轮回的概念在佛教艺术中得到了丰富的表现。从壁画到雕塑,从经卷到建筑,轮回的主题无处不在。佛教艺术家通过象征性的手法,描绘了生命的循环和众生的命运。这些艺术作品不仅具有审美价值,还承载了深刻的宗教意义,帮助佛教徒更好地理解轮回的概念,并在日常生活中保持对解脱的追求。

轮回与佛教节日:生命意义的反思

在佛教的节日和仪式中,轮回的概念也得到了体现。例如,在盂兰盆节(ullambana)中,佛教徒通过供养僧侣和超度亡灵,表达对逝去亲人的怀念和对轮回的理解。这些节日和仪式不仅为佛教徒提供了反思生命意义的机会,还帮助他们积累善业,为未来的解脱做好准备。

轮回的概念在佛教文化与信仰中占据了重要地位,它不仅塑造了佛教徒的世界观,还深刻影响了他们的生活方式和修行实践。通过理解轮回与业力、修行、慈悲、艺术和节日的关系,佛教徒能够更好地面对生活中的挑战,积极行善,为未来的解脱奠定基础。轮回的存在,使得佛教徒在修行中始终保持警醒,不断努力,以期在未来的生命中实现解脱。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/96912.html

admin

admin