天干周期在历史上的角色:天干周期在古代社会中有什么作用?

- 十年大运

- 2025-03-28 16:42:34

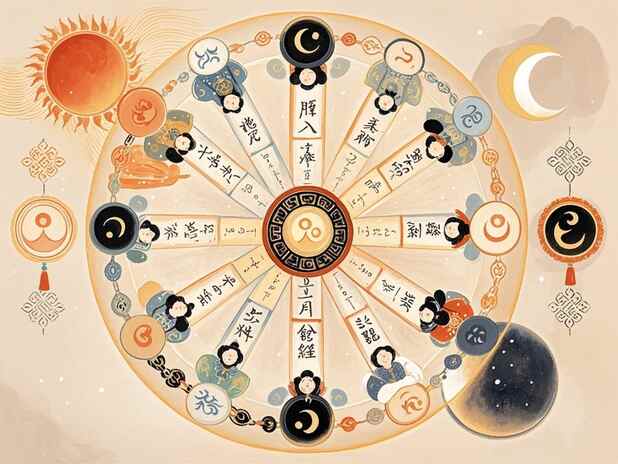

天干周期是中国古代文化中不可或缺的一部分,是一种独特的时间计算方式,从古代一直延续至今。它分为十个天干,与十二个地支相结合,形成一个60年的循环体系。这种时间编排不仅用于记录年份、月份和日子,也深刻影响了古代社会的农耕活动、祭祀仪式以及政治决策。通过天干周期,古人能够更好地把握自然规律,规划农业生产,使得农业社会的生活节奏与自然环境和谐共存。

天干与地支的结合,形成了中国传统的干支纪年法。这一系统对于国家的政治、文化乃至日常生活均有重要影响。例如,古代的农历不仅依赖于这一周期,也在农事安排、节气变化中起到了指导作用。在春播、秋收等关键农事时期,农民根据天干周期预测气候变化,合理安排耕作,确保丰收。

天干周期还融入了古代的宗教信仰与文化活动中。祭祀活动往往与特定的天干地支相结合,以祈求风调雨顺和五谷丰登。例如,各种祭祀活动的日期都会受到天干的影响,形成了古代社会独特的时间观念。这种观念不仅是宗教仪式的基础,也是民间风俗和社交活动的重要日历。

在古代王朝的更替中,天干周期也被作为历代统治者的象征。每位皇帝常常会在统治开始时,依据天干周期进行年号的制定,这不仅反映了政权的合法性,也影响了国民的认同感。随着时间的推移,天干周期逐渐演变为文化认同的象征,承载着深厚的历史记忆。

今天,尽管现代社会的时间计算方式已经发生了变化,天干周期依然在许多文化习俗中保留下来。它不仅成为农历的重要组成部分,也在传统节日、风水学以及民间信仰中占据了一席之地。了解天干周期的历史和作用,对于我们深入认识中华文化的底蕴,传承优秀传统具有重要意义。通过这一时间编排,古人不断追求与自然的和谐共生,这种智慧至今仍为后人所珍视和借鉴。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/487106.html

admin

admin