五行的历史演变:五行生克在不同文化中的表现如何?

- 八字精批

- 更新:2025-12-07

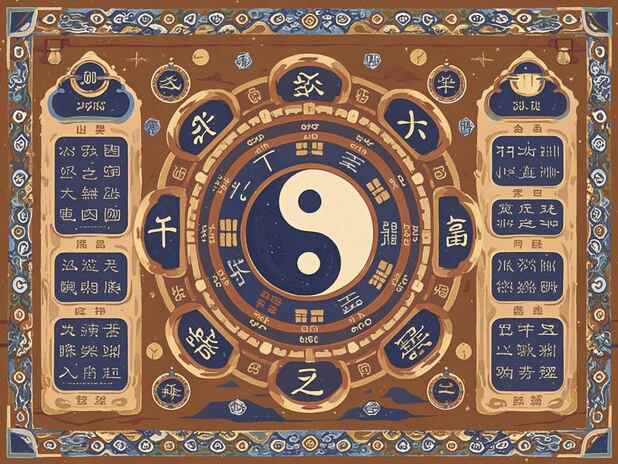

五行学说起源于古代中国,涵盖了金、木、水、火、土五种元素,它们之间的生克关系不仅影响着自然界的变化,也贯穿着中华文化的方方面面。随着历史的推演,五行理论逐渐渗透到医学、哲学、文学及风水等多个领域,形成了一种独特的文化现象。五行不仅是元素的划分,也是阴阳学说的重要组成部分,用以解释人与自然、人与社会之间的微妙关系。无论是古代的易经,还是现代的道教和中医,五行都呈现出深厚的哲学内涵与实践价值。本文将探讨五行的历史演变及其在不同文化中生克关系的表现,期望能够为读者带来更深层次的理解和启发。

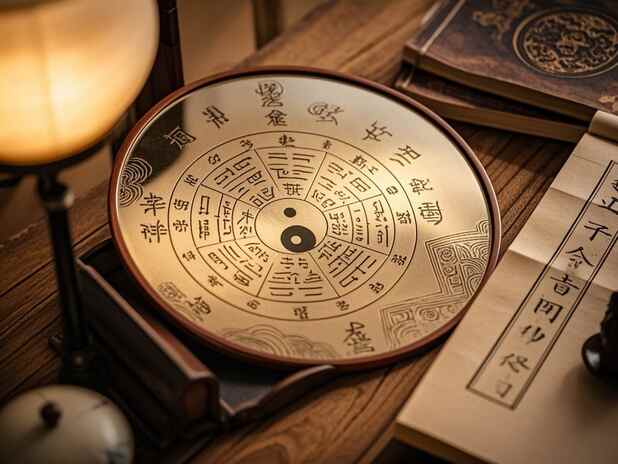

五行的理论起源可以追溯到公元前3世纪的战国时期,易经中首次对五行进行了概括。作为阴阳学说的延续,五行不仅仅是自然元素的排列,更是表征了宇宙万物的生成与变化。古代哲学家认为,金生水、水生木、木生火、火生土、土生金,促成了诸多文化的神秘与复杂。五行之间的生克关系,成为了后人研究自然及生命规律的重要工具。

随着文化的传承与演变,五行理论在不同历史阶段与地域中的解读也出现了差异。例如,在中医理论中,五行被用于解释脏腑的相互关系,认为五脏的功能与五行密切相关,金对应肺、木对应肝、水对应肾、火对应心、土对应脾。这一理论为中医的诊断与治疗提供了重要的指导原则,影响深远。

在道教文化中,五行也表现出其独特的样态,成为了修炼与风水布局的重要依据。风水学中,五行的生克关系被用来解释环境因素与人类命运的关联,寻求与自然的和谐共生。通过对五行的理解,风水师能够解析住宅、墓地等环境的气场,从而影响居住者的运势。

在国外,尽管五行理论并非土生土长,但同类概念在许多文化中都存在。希腊哲学中的四元素(火、土、水、空气)与五行有着异曲同工之妙,反映了古人对于自然的同样观察与反思。印度的五大元素说(地、水、火、风、空)也显示了文化间相似的自然观念,强调人类与宇宙的紧密联系。

五行的历史演变与其生克关系,正如一幅横跨时空的华彩画卷,展现了人类对自然洞察与文化表述的智慧。面对新时代的挑战,五行作为一种传统文化遗产,依然具有启发性与指导性,有助于我们思考人与自然、人与人的关系。未来,五行理论有望在全球文化互动中焕发新的生机与活力,续写它的传奇。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/940485.html

admin

admin