对比与反思:六趣轮回在不同文化中有何异同

- 六道轮回

- 更新:2025-12-08

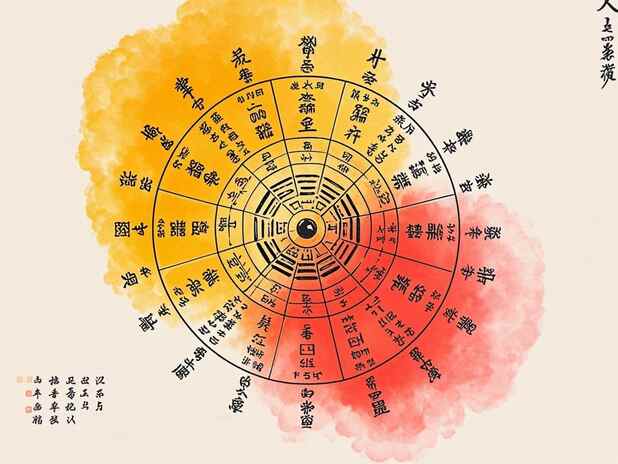

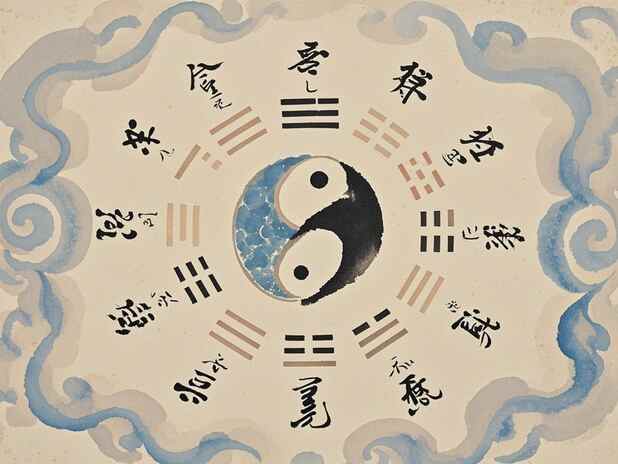

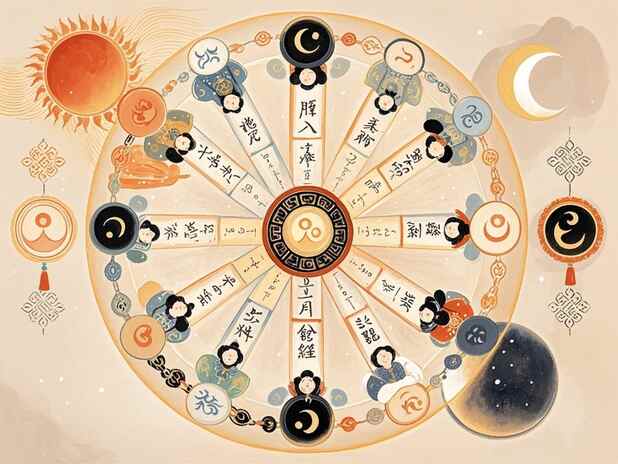

六趣轮回的概念源于佛教,说明了生死轮回的过程,描绘了六种不同的存在状态,包括天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道和地狱道。这一理念不仅在东亚文化中影响深远,也在印度教等其他宗教中得到了不同的解读与体现。了解六趣轮回在不同文化中的异同,不仅能够帮助我们深入理解各自文化的信仰和世界观,也能够引发对生死、因果与道德的深刻反思。

六趣轮回在佛教文化中,被视为人生苦难的根源。在这一体系中,众生因贪、嗔、痴而不断轮回,只有通过修行、觉悟,才能打破这一循环,达到涅槃的境界。相对而言,印度教虽然也有类似的轮回观念(轮回与业报),但它更加强调灵魂(阿特曼)的永恒性与自由选择,甚至通过轮回寻求最终的解脱(莫克沙)。

与此形成鲜明对比的是,西方文化在生死观念上的灵活性。许多西方宗教缺乏明确的轮回理论,而是专注于灵魂的救赎或升天,强调的是一次性的人生经历。这样的差异反映了不同文化对生命意义的不同探索,东文化倾向于循环和因果,而西文化则更看重线性和决策。

民间信仰和哲学流派也对六趣轮回的理解与解读产生了不同的影响。例如,在中国的道教思想中,虽然没有明说轮回的概念,但对于生命的无常和生死循环有着相似的理解,强调天人合一与自然的和谐。这样的思想使得个体更加关注当下生活的质量,而不是未来的转世。

对于现代社会而言,六趣轮回的教义引导人们反思自我行为与道德责任。在多元文化的碰撞中,个体能够从不同的文化视角,汲取有益的思想,从而提升自身的道德意识和责任感。通过对比与反思,各种文化为何如此看待生死与存在,将为我们提供更为通透的生命智慧和生活指引。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/762226.html

admin

admin