分析姻缘学问的历史背景:姻缘学问源于何时

- 姻缘分析

- 更新:2025-12-07

姻缘学问是中华文化中重要的一个组成部分,历经数千年演变,渗透着古人的智慧和情感。在这个充满神秘和吸引力的领域中,人们试图探寻缘分的真实意义,揭开婚姻背后的奥秘。姻缘不仅仅是两个人的结合,更是家庭、社会和文化交织的产物。自古以来,无论是诗词歌赋,还是民间传说,姻缘的主题都频繁出现,展现出其在中国社会中的深远影响。

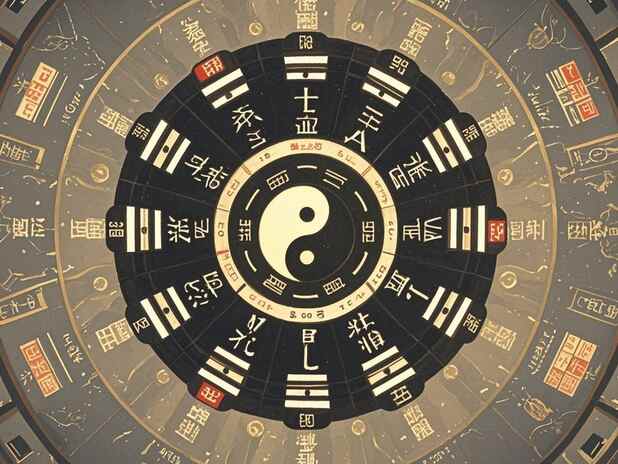

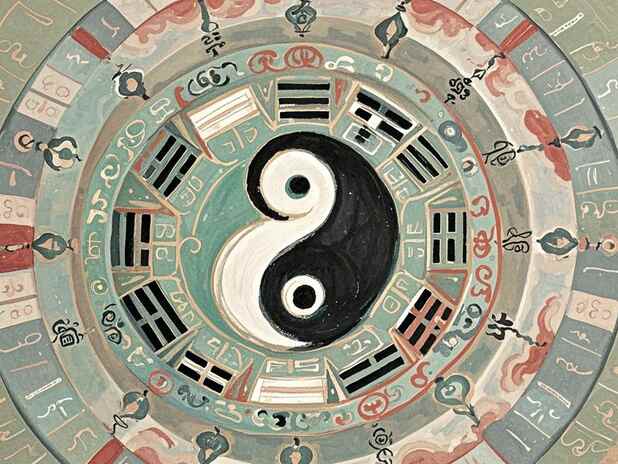

从历史角度看,姻缘学问的起源可以追溯到古代的周易与占卜文化。周易中对阴阳五行的探讨,反映了男女之间的和谐与对立;而占卜则为人们提供了关于未来姻缘的启示。在春秋战国时期,诸子百家争鸣,婚姻和家庭的道德开始受到重视,儒家思想强调的礼与义成了制定婚姻关系的重要原则。

进入汉代,姻缘的理念愈发深入人心。历史文献中关于婚姻的记载逐渐增多,诸如《礼记》《莊子》中的婚姻观都蕴含着对姻缘的独特见解。汉朝的忠贞爱情故事,如牛郎织女的传说,成为了后世颇具影响力的文化符号,彰显了姻缘的神秘性和浪漫色彩。

随着唐宋时期的到来,姻缘学问进一步发展为一种文化现象。诗词的繁荣使得人们对男女情感的描绘更加细腻,爱情的歌颂深入人心,形成了情诗为主的文学传统。民间风俗和习惯,如拜堂和选日子,也逐渐构成了婚姻的完整体系,反映了人们对姻缘的重视。

到了明清时期,姻缘学问逐步系统化,各类书籍应运而生,如《红楼梦》《聊斋志异》等文学作品中均融入了姻缘的主题,展示了复杂的人际关系与情感纠葛。这一时期,姻缘被赋予了更多的社会和文化意义,成为人们生活中不可或缺的话题。

姻缘学问不仅源于古代的哲学思想,还吸收了历史上不同文化和习俗的影响,形成了今天丰富多彩的面貌。它背后的历史厚重感和文化深度,让这一领域在现代仍然充满了吸引力,影响着人们的生活和情感选择。正是这些多元因素,共同塑造了我们对姻缘的理解,使之成为华夏文化中独特而持久的一部分。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/233667.html

admin

admin